本文

教育委員会活動レポート(令和7年1月)

給食週間 給食試食会

|

|

毎年1月24日から1月30日までは「全国学校給食週間」です。 本日(1月30日)は、教育委員と事務局職員で給食センターの見学をするとともに、試食をしました。今日の献立は「ごはん 牛乳 ビビンバ ビーフンスープ カップ de ヤクルト」です。とてもおいしくいただきました。 |

文化財防火訓練 円応寺

|

|

毎年1月26日は,「文化財防火デー」です。「文化財防火デー」の制定は、1949年(昭和24年)1月26日に、現存する世界最古の木造建造物である法隆寺(奈良県斑鳩町)の金堂が炎上し、壁画が焼損したことに基づいています。「文化財防火デー」では、全国的に、文化財を火災、震災その他の災害から守る文化財防火運動が展開され、国民一般の文化財愛護に関する意識の高揚を図っています。 山陽小野田市では 1 月 23 日、市指定文化財(薬師如来座像、不動明王立像、毘沙門天立像)を所蔵する円応寺(鴨庄)で消防署、消防団、円応寺の関係者等が参加し、文化財防火訓練を実施しました。 本堂と門徒会館の間から出火したとの想定のもと、消防機関への通報、重要物品の搬出、消火活動等の訓練を行い、火災が起きたときに取るべき行動を再確認することができました。 |

いっしょに 1ねんせいに なろうね

|

|

1月29日(水曜日)、あおい保育園で、埴生幼稚園とももたろう保育園の年長児が集まり、交流会をしました。この交流会は、年間3回行われています。この3園からは埴生小学校へ就学する子どもが多く、子どもたちどうしが友だちになっていることで、不安が少なくなり、安心感が大きくなります。「次は、仮入学で会おうね」と声を掛け合う姿もみられました。 教育委員会では、就学する子どもたちが安心して小学校に就学できるとともに、幼児教育を初等教育に取り入れることができるように、保幼小が連携する取組(リンクリンクカリキュラム)も推進しています。 |

ギャラリートークを開催 歴史民俗資料館

|

|

現在歴史民俗資料館で企画展「宴-作花家のおもてなしの記録」を開催しています。1月26日(日曜日)11時から第1回目のギャラリートークを開催しました。 今回は、古文書のコーナーは概説について話をし、それに関係する資料について説明を行いました。また民俗資料については、本膳料理について説明した後、展示している器類の説明を行いました。参加された方々は、熱心に展示資料に目を向けながら、説明に耳を傾けていました。 次回のギャラリートークは 2月22日(土曜日)11時から行います。展示資料の中からピックアップし、それを基に話を進めていく予定です。内容は 1 回目と異なりますので、多くの方のご参加をお待ちしています。 企画展は3月18日(火曜日)まで開催しています。開館時間・休館日などの企画展の詳細は、歴史民俗資料館ホームページをご覧ください。 |

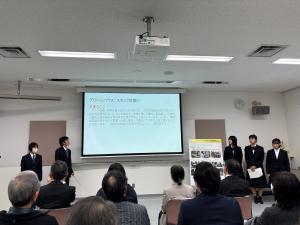

地域連携教育再加速フォーラム

|

|

1月25日(土曜日)、山口県セミナーパークで「地域連携教育再加速フォーラム 笑顔でつながる未来へつながる」をテーマとしたフォーラムが開催されました。 本市から高千帆中学校の生徒5人が「子どもも大人も地域の魅力を知る『職場見学』」と題したポスターセッションを実施しました。ポスターセッションでは、20分の発表を2回します。発表では、1年生が学校近辺の9つの事業所で実施した職場見学をもとに学んだ内容を保護者、地域の方々に向けて発表する総合的な学習の様子を紹介しました。身近にある事業所ですが、保護者、地域の方々にも初めて知る内容もあり、事業所の様子ばかりでなく、願いや苦労について知る機会ともなりました。 総合的な学習の時間で、子どもたちが体験したことを保護者や地域の大人たちに向けて発表することは、地域にある「人・もの・こと」を子どもも大人も再認識する機会ともなります。こうした取組は、子どもたちばかりでなく大人にも、地域を愛する心の醸成につながるものと期待しています。 |

授業改善のために 教員の学び

|

|

1月24日(金曜日)、山陽小野田市学力担当者会議を開きました。各学校の学力担当者が集まり、学校教育課からの所管説明、先進地域・学校の視察報告、各学校の事例紹介及び協議をしました。また、オンラインにて各学校の管理職等も参加しました。 学校教育課からは、来年度の各学校取組の参考とするため、授業改善とモジュール学習についての説明がありました。先進地域・学校の視察では、厚狭小と高千帆中の教諭が、埼玉県戸田市立戸田東小・中学校(施設一体型小中一貫校)及び東京都渋谷区教育委員会での視察について報告をしました。 最後に、小学校と中学校に分かれ、それぞれの取組について意見交換をしました。組織的にすることか各教員が実施することか、すぐにできることか、時間がかかることかを視点に意見を整理して、来年度取り組めることについて協議することができたようです。 こうした教員の学びを各学校に反映させていき、どの学校でも、どの教科・教室においても、子どもたちの主体的・対話的で深い学びとなる授業が展開されるよう、市教育委員会では支援してまいります。 |

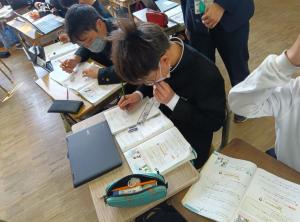

個別最適な学び・協働的な学びへの授業改善

|

(子どもたちは友達と相談しながら問題を解決しています) |

1月22日(水曜日)、赤崎小学校で竜王中学校、本山小学校、松原分校の教員が一堂に集まり、小中連携教育の研修会を実施しました。 赤崎小学校の全学級で授業を公開しました。赤崎小学校では、「赤崎クエスト学習」という自由進度学習を進めています。学習をゲームのように見立て、これまで学習した内容をアイテムとして、問題を解決していきます。ラスボス問題を倒したら(解決したら)、ステージをクリアしたこととなります。 こうした学習は、子どもたちが自ら学ぶ態度が養われます。なんとか問題を解こうと必死になって考え、ゲームと同じく友達と力を合わせながら、回答を導いています。あちこちから「そうかあ」「わかったあ」の声が聞こえ、充実した学びとなっています。 全国においても、一斉授業から個別最適な学び・協働的な学びへを重視する授業への転換が図られています。赤崎小学校の取組は、そうした授業改善の一つの方法となっています。教育委員会では、すべての学校で個別最適な学び・協働的な学びとなるよう授業改善を進めてまいります。 |

すききらいなくたべてげんきにすごそう

|

|

1月17日(金曜日)、須恵小学校1年生から3年生までの児童と保護者、地域の方々を対象として、食育教室が行われました。子どもたちが好き嫌いなく食事を摂り、元気な生活を送ることができるようになることを目的としています。 本市では、スマイルエイジングの柱の一つとして、食育を推進しています。また教育委員会では、給食センターが、栄養バランスの取れた安心安全でおいしい給食を提供しています。(給食の写真を毎日更新しています。) 本日は、給食センターの学校栄養職員の馬場先生が講師を務めました。まずは、「主に体の組織をつくる(赤)」「主に体の調子を整える(緑)」「主にエネルギーになる(黄)」の食材についてのお話をききました。元気な体を作るには、バランスよく食べること、好き嫌いせずに食べることの大切さを学びました。 メジャーリーガーの大谷選手もよく食べ、よく寝ることで、大きな体を作り、大活躍しています。小学校・中学校の期間は、体が大きく育つときです。脳も大きく育つときですので、学力向上や体力向上のためにも、バランスのよい食事は欠かせません。 子供たちがしっかり食べて、しっかり学んで、大きく育つよう、学校・教育委員会で支援してまいります。学校給食センターでは食育だよりを毎月発行しています。 |

先生と生徒でつくる授業

|

|

1月16日(水曜日)厚狭中学校で授業研究会が開かれました。「箏の響きを味わおう」という1年生音楽科の単元です。3人1組となって実際に箏を弾きます。宿題で、どんな風にひいたらいいかを考えてきており、それを実際に試してみました。友だちと協力しながら、工夫を重ねていました。その様子を端末で撮影し、見直す活動も行われました。 授業後には、参観していた生徒(1年生から3年生、10名)と先生方が一緒に、主体性とICT活用をキーワードにした協議が進められました。生徒は授業参観のメモをしっかりとっており、授業を受ける者の視点から堂々と意見を述べていました。 厚狭中学校のこうした取組は、教師目線からだけでなく生徒目線の意見を取り入れ、よりよい授業づくりをしていくことを目的としています。子ども一人ひとりが満足する授業づくりを今後も続けてまいります。 |

江戸から明治の「おもてなし」(歴史民俗資料館)

|

|

歴史民俗資料館の企画展「宴(うたげ)-作花(さっか)家のおもてなしの記録」を1月15日(水曜日)から3月18日(火曜日)まで開催します。 西高泊村に居住した作花(さっか)家に伝わる古文書や民俗資料(茶碗や器など)を中心に約90点の現物資料を展示し、主に江戸時代から明治時代にかけての「宴(うたげ)」について紹介します。 いつ、どのような時に「おもてなし」が行われたのか?どのような茶碗や器が使用されていたのか?など現代とは異なる風習や当時の生活について学ぶ機会としていただきたいと思います。 期間中、ギャラリートークを開催します。1月26日(日曜日)、2月22日(土曜日)、両日とも 11 時から30分程度。内容は両日で異なります。 開館時間・休館日などの企画展の詳細は、歴史民俗資料館のホームページをご覧ください。 |

二十歳のつどい

|

|

令和7年1月12日(日曜日)に「山陽小野田市二十歳のつどい」を不二輸送機ホールで開催しました。今年の対象者は、2004年4月2日から2005年4月1日生まれの839人で、うち472人が参加となりました。 式典前では、参加者の中学校時代の学校行事の写真や、お世話になった先生方からのお祝いメッセージをスライド上映しました。式典では、藤田市長から「ふるさととつながりを持ちながら、素晴らしい人生を歩んで」、高松市議会議長からは「誇りと責任感をもって未来を切り開いて」とエールをいただきました。出席者の白石優司さんの市民憲章唱和、二十歳代表の藤田玲さんは「患者に寄り添う立派な看護師になる」、桝谷琴美さんは「大人として恥じない行動をする」との決意を発表しました。 式典後は地元の名産品抽選会でおおいに盛り上がり、小学校区ごとに記念撮影も行いました。新成人をお祝いするために、レノファ山口のレノ丸くんも駆けつけて くれました。 当日の様子は、インスタグラム(山陽小野田市二十歳のつどいの公式アカウント)で見ることができます。 |

3学期始まりました

|

|

8日(水曜日)、今日から市内の小中学校では、14日間の冬休みが終わり、3学期が始まります。北風が冷たく、小雪の舞う中での登校となりましたが、地域の方々に見守られながら、元気に登校することができています。 年末からインフルエンザが流行していることから、多くの学校では、始業式をリモートで行いました。各学級で校長先生のお話を聞きながら、新たな年をどのように過ごすのかを心の中で思い浮かべたことと思います。 今年は巳年。蛇は脱皮することから、進化と充実の象徴といわれます。子どもたち一人ひとりが成長できるよう支援してまいります。 |