本文

教育委員会活動レポート(令和7年6月)

収穫したよ

|

|

埴生幼稚園です。6月26日(木曜日)、「見て~」「採れたよ~」と3歳児クラスの子ども達が、小さな手にオクラとミニトマトを持って見せてくれました。4月下旬に植えた夏野菜が順調に生長しており、少しずつですが収穫ができています。暑い日には水をあげ、花が咲くと「咲いてる」と喜び、実がなると「あるよ」と嬉しそうに覗き込み、日々野菜の生長を見てきた子ども達。食べることができるとわかると満面の笑みで収穫をしています。 早速、給食室に持って行き「給食で食べる」とお願いをしていました。オクラはすまし汁に、5歳児と4歳児が収穫したキュウリは白和えに入れてもらい美味しくいただきました。子ども達が採った野菜はその都度、給食でいただき、旬の野菜を食べて暑い夏を元気に過ごしていこうと思います。 |

市内の小学6年生に「こども手帳~みんなで守ろう社会のルール~」をご寄附いただきました (公益財団法人日本公衆電話会山口支部様)

|

|

公益財団法人日本公衆電話会山口支部様より市内の小学6年生に「こども手帳〜みんなで守ろう社会のルール〜」をご寄附いただき、6月26日(木曜日)に寄附採納式を挙行しました。 |

1000日プラン、先生も学びます

|

| 1000日プランとは、新規採用から3年目までの先生を対象にした人材育成のための研修です。本日は、高千帆中学校で対象の先生方の授業参観と面談を実施しました。どの先生方も、一生懸命授業づくりをされています。良いところ、もう一つのところについて面談では話しています。日々の授業づくりが研修でもあります。若手教員の育成に学校全体で取り組み、教育委員会は伴走支援をしています。 |

議会傍聴から中学生議会へ向けて

|

| 6月6日(金曜日)に行われた中学生による議会の傍聴で、本会議場にきた厚狭中学校、埴生中学校、厚陽中学校の生徒を対象として、議員さん2名と議長さんが学校を訪問し、子どもたちと意見交換をしています。今日は、埴生中学校でした。議場に緊迫した雰囲気の中にも、言葉が丁寧で分かりやすかったことなど、初めて傍聴した感想や議会の役割をもっと広く知らせるためにポスターづくりなど、様々なアイデアも発言してくれました。本市では、主権者教育として位置づけ、子どもたちが自ら考える、ともに話し合い合意を図るなどの力がつくことをねらいとしています。 |

すまいる交流会

|

| 6月23日(月曜日)小野田中学校の自由参観日の機会を利用して、小野田中学校区家庭教育支援チームが「すまいる交流会」を行いました。本交流会は、学校生活を送る上での疑問や悩みなどについて情報交換を行うことで、保護者同士や家庭教育支援チーム員とのつながりをつくることを目的としています。 今回は、「午前の部」と「午後の部」の 2 回行いました。参加者の皆様には笑顔が溢れ、たいへん和やかな会となりました。保護者からは、「子どものことで気軽に相談できる相手が見つかったので、参加してよかった。」という意見がありました。 今年度第 2 回の交流会は、小野田中学校の文化祭の日(10月下旬)に行う予定です。たくさんの方に「すまいる」を届けることができるように、今後も活動を継続してまいります |

梅雨の晴れ間に

|

|

6月17日(火曜日)、埴生幼稚園では、砂場から賑やかな声が聞こえてきました。覗いてみると、年長児が中心となって大きな穴を掘っていました。「何を作っているの?」と尋ねると、一斉に「プール!」と答えが。 そのプールをよく見てみると、深いところと浅いところと段差があり工夫がみられました。穴掘りが終わると周りの砂壁をスコップや手で叩いて固める作業が始まりました。 また、周囲を見渡すとバケツや容器に水を溜めている“水係り”がいて、完成を今か今かと待っています。「完成!水を入れよっか」とプールの現場監督(年長の男の子2人)の声がしました。すると、スタンバイをしていた水係りの子が嬉しそうに水を入れ、他の子ども達もお手伝い。水が溜まってくると「いくよ」「せーの!」とあちこちからプールに飛び込む子ども達。「冷たいね」「楽しいね」と笑顔が見られました。「あっ!泡がある」「泡、泡、見て」と手で泡をすくう姿も見られました。 梅雨の時期の貴重な晴れ間。終始、笑い声が絶えない時間となりました。 |

礼に始まり礼に終わる

|

|

埴生幼稚園です。6月18日(水曜日)、山口県柔道協会主催の柔道教室がありました。 初めに、お辞儀の意味から教えてもらいました。「人間の一番守らないといけない体の部分は?3箇所あります。」と言う問いがあり、答えは「どの部分も大切だけど、一番守る場所は頭、首、顔の3箇所。なぜなら怪我をした時に治りにくいからです。」と言われました。お辞儀は、相手に一番大切な部分を近づけるので相手に対して“あなたは大切な存在ですよ”“あなたを信頼していますよ”という敬意を表すと言われました。 その後、「礼、よろしくお願いします。」と教室が始まりました。今回は、頭を守る転び方の練習として、手をつくことを教わりました。また、「痛いけど転んだままだと後ろから来た人とぶつかるかもしれないし、自転車とぶつかるかもしれないから、直ぐに立ち上がって動くこと」と転んでも直ぐに立ち上がることも学びました。様々な動きをする中で転び方を学ぶことができました。1時間という子どもにとっては長い時間でしたが、みんな集中して最後までしっかり体を動かしていました。 柔道の最後は黙想で終わるということで、黙想をして心を整えて“礼”をして終わりました。 |

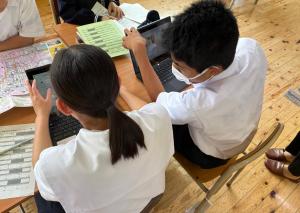

主体的対話的で深い学びをめざして

|

| 市内の各学校では、子供たちの学びが深まる授業をめざして、先生たちが参観のもと、研究授業を実施しています。厚狭中学校では、先生の説明を一方的に聞く授業から、子どもたちが友達同士で考え、自ら学びに向かう授業をめざしています。そうした学習では、ICTとの親和性も高く、様々な場面で活用していますが、プリントが好きな子どもはそちらも使っています。山陽小野田市では、一人一人が主体的対話的で深い学びとなる授業をめざして、先生方は日々研修されています。 |

厚狭明進高校に行ってきました(厚狭小学校)

|

|

厚狭小学校5年生は、家庭科の「波縫い」を学習するために、厚狭明進高校へ行きました。今回、「先生」となるのは、生活創造科1年生の皆さんです。緊張していた子どもたちですが、高校生たちが優しく教えてくれたおかげで、少しずつできるようになりました。充実した学びとなりました。 また、厚狭明進高校では、調理実習の様子やファッションショーも見せていただきました。高校生の手際のよさや初めてみるファッションショーに、小学生は「すごいなあ」と、とても感心していました。 本市では、小学校11校、中学校6校(分校1校)、高校4校、大学1校があり、それぞれの校種が有機的に連携し、教育の効果を上げていくために、小学校、中学校、高校、大学とで包括教育連携・協力に関する協定書を交わしています。 |

学ぼ~よ(厚陽小中一貫校)

|

| ”June,13th”で英語の授業が始まりました。厚陽小中一貫校では、英語と国語・読書を中心としたSuper Language School構想を推進しており、今日は「学ぼ~よ」と題した保護者・地域の方々参加型の参観日を実施しました。市内のALT4名と山口東京理科大学から大学生と先生、そして地域の方々もお手伝いをしていただき、充実した学習ができました。ALTや大学生、先生たちは、英語で中学校3年生の修学旅行の訪問先を相談してくださいました。はじめは緊張していた子どもたちも、だんだん英語で聞くことに慣れてきて、会話も少しずつ弾んできました。少人数ならではの授業ができていたように思います。授業後は、HOTカフェと題して、中学2年生、3年生がALT、大学生と雑談をしました。校長先生は、こうした企画を今後も続けていきたいとのことでした。 |

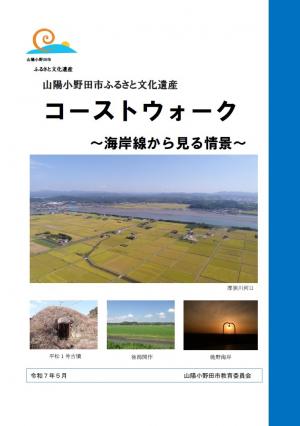

新しく「山陽小野田市ふるさと文化遺産」を登録しました!

|

| 山陽小野田市教育委員会では、「山陽小野田市ふるさと文化遺産」の第7弾として「コーストウォーク~海岸線から見る情景~」を登録しました。 ふるさと文化遺産とは、地域の財産として親しまれ大切にされている文化的財産を再発見し、世代を超えて受け継がれ、地域の歴史や風土に根ざした、ストーリー性のある概念を登録し、地域や学校での郷土学習などで利用しています。 「コーストウォーク~海岸線から見る情景~」では、山陽小野田市の海岸線を5つの地区に分け、特色あるそれぞれの地区の歴史や文化財を紹介しています。各地区の歴史を知ることによって、これまで気づかなかった新しい視点から情景を感じることができる、そのようなストーリーとなっています。 「山陽小野田市ふるさと文化遺産」のホームページから、「コーストウォーク~海岸線から見る情景~」の冊子をダウンロードできますので、ぜひご覧ください。 |

企画展「発掘された山口巡回展」を開催中!

|

| 企画展「発掘された山口巡回展」を令和7年6月1日(日曜日)から7月13日(日曜日)まで開催しています。 6月6日(金曜日)には、記念講演会「古墳時代の須恵器づくりと松山窯」を開催しました。講師は山口県埋蔵文化財センター事業課長の岡田裕之氏です。 松山窯跡は本山半島にあり、古墳時代の 6 世紀後半から 7 世紀前半の須恵器の窯跡で、山口県内でも早い時期の窯として知られています。縄文時代からのやきものの歴史や古墳時代の本山半島の歴史などについて詳しく知ることができました。 講演会終了後は、企画展会場で実際の出土品(約 200 点)を見ながら解説を行うギャラリートークを行い、共に多くの方に参加していただきました。 詳細は、市ホームページをご覧ください。 |

黒電話体験(厚狭小学校)

|

| 6月3日(火曜日)、厚狭小学校3年生が「昔のくらしと道具」を学びに、歴史民俗資料館を見学しました。 1階では、現代の私たちの生活と比較しながら、電気・ガス・水道がない時代に、半胴、かまど、おひつ、七輪、箱膳、炭火アイロンなど、様々な道具の使い方や工夫について学びました。2階の黒電話の体験では、どうやってダイヤルを回すのか悩んだり、氷冷蔵庫をテレビだと思ったり、昔のテレビにはリモコンが無いこと等に驚いたりしていました。 歴史民俗資料館では、子供たちが実際に、昔の道具を触ったり、操作したりすることで楽しみながら昔の人びとの暮らしの知恵などを考えるきっかけづくりをしています。 |

「いとね倶楽部・埴生小学校総合学習」共同講座が開催されました

|

|

埴生地域交流センターの主催講座「いとね倶楽部」と埴生小学校の総合学習の共同講座が開催され、郷土史家の河崎平男さんを講師に迎え「埴生・津布田地域の郷土史について」、地域の方と6年生児童が一緒に学びました。 |

小学校に本をご寄附いただきました(厚狭法人会様)

|

| 6月11日(水曜日)、厚狭法人会様から、地域への貢献活動の一環として、各小学校へ図書をご寄附いただきました。図書の選書は、各学校に任せていただきました。学校司書を中心に子供たちも交えながら選書をした学校もあったようです。梅雨に入り、運動場で遊べない日々が続くかもしれません。そうしたとき、学校図書館にある本をたくさん読んでほしいと思います。 |

じゃがいもがたくさんでてきたよ

|

|

埴生幼稚園です。6月6日(金曜日)、地域の方から「じゃがいも掘りに来んかね」と声をかけていただき、お言葉に甘えて早速じゃがいも掘りにでかけることにしました。地域の方にじゃがいも堀りについての話を聞いて、いざ体験!!軍手を両手につけて、土を掘るとすぐにじゃがいもが顔を覗かせました。どろんこなんかおかまいなし。無我夢中で掘っていくと「見て、大きいよ」「こっちも」と両手に持ちきれないくらい、たくさんでてきました。 ちなみに、掘ったじゃがいもの重さは17.6kgでした!「僕とどっちが重い?」と重さ比べをしてみました。 |

音ってたのしいよ

|

| 埴生幼稚園では、毎月1回、リトミック教室を行っています。ピアノの音を体で表現したり、リズムを取ったりします。 今月は、馬になって遊戯室を走りました。手綱の代わりにバチを持ち、「馬から落ちないようにしっかり、手綱を持ってね。」の先生の掛け声とともにピアノの音が流れ、子ども達は“ギャロップ”でリズムを取りながら動いていました。年長児は軽やかにステップを踏み、年中児、年少児、年々少児は、“気持ちはギャロップ”で笑顔いっぱいに飛び跳ねていました! 続いて、『かえるのうた』の曲に合わせてリズムを取りました。カラーカードの上を歩いたり、フープの中を両足揃えて跳んだりと、ピアノの音をよく聞いて表現をしていました。最後までできると、満足そうな表情をし、嬉しそうに列に戻っていきました。 リトミックは、音楽に合わせて体を動かして表現遊びを楽しみます。しかし小さい子どもにとっては、動きがゆっくりだったり、音に合わせて動くことが難しかったりすることもあるので、生の音で子どもの動きに合わせて速さを変え、合わせることができるリトミックは幼児期に適した表現遊びの一つです。来月は、どんなリズムに出会えるのか楽しみです♪ |

ブックトーク・・本を紹介してもらいました

|

| ブックトークは、あるテーマにそって複数の本を順序だてて紹介し、読書への興味や関心を高める活動です。高千帆小学校では、6年生を対象に、戦争や平和について考えるブックトークが実施されました。学校司書の先生が、複数の本や資料を準備していただき、子どもたちは興味津々で聞き入っていました。紹介された本を手に取って、ぜひ読んでほしいです。読書は心を耕し、表現力を育みます。 |

学習用生成AIの活用・・答えはいいませんよ

|

| 今年度、市内の中学校では、学習用生成AIを活用した学習を進めています。導入されている生成AIは、答えを教えてくれるものではありません。学びのヒントをくれるAIです。厚陽中学校では、9月に予定されている修学旅行で京都に行きます。京都での班別自主研修のコースを生成AIや仲間と対話しながら計画を立てました。このように、生成AIをうまく活用しながら、子どもたちの情報活用能力を高めてまいります。 |