本文

物価高騰対策不足額給付金(定額減税しきれなかった方への給付)

概要

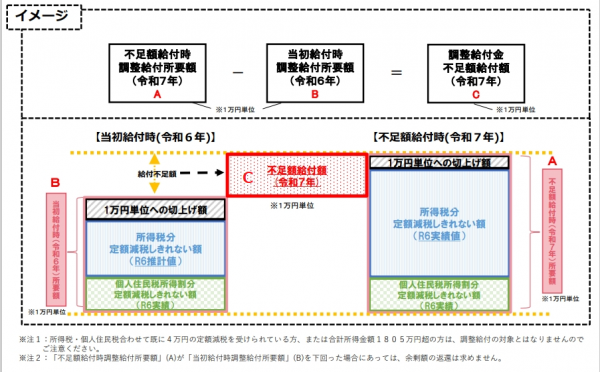

『令和7年度物価高騰対策不足額給付金』とは、『令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)』の支給額に不足が生じる場合、その不足額を支給するものです。

対象者

原則として令和7年1月1日に山陽小野田市に住民登録がある方(注1)で、次のパターンのどちらかに該当する方(令和7年1月1日に山陽小野田市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。)

(注1)令和7年1月1日に山陽小野田市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。

(注意)ご自身が不足額給付1と不足額給付2の対象だと思われるのに、何も届かない場合は、社会福祉課地域福祉係までお問い合わせください。

不足額給付1

令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年度に実施した調整給付の対象でなかった方や、調整給付の額を不足額が上回る方

※令和6年度調整給付は、早くな支給を目的に、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計 所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる方に対して、不足額を支給しました。

※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。

※定額減税可能額とは以下の計算式により算出します。

所得税分:(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)×30,000円

住民税分:(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)×10,000円

C:不足額給付額 = A:本来給付すべき額(1万円単位で切り上げて算出) -

B:令和6年度調整給付額(令和6年度調整給付受給の有無に関わらず対象となった給付額)

不足額給付1の対象となりうる方の例

令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合

- 令和5年所得よりも令和6年所得が減少した場合。(退職など)

- 令和6年分所得税が新たに発生した場合。(新社会人など)

- 税の修正申告により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した場合。

令和6年中に扶養親族が増えた場合

- 子どもの出生など、扶養親族が増えた場合。

不足額給付1の支給額

支給額は、デジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、不足額給付額を算出しています。

不足額給付2

本人としても扶養親族としても定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当してなかった方については、不足額給付を支給できる場合があります。

次の要件をすべて満たす方

- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)

- 税制度上、「扶養親族」の対象とならない者(扶養親族としても定額減税の対象にならない)

- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯・世帯員(注1)に該当していない

(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。

・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)

・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付金(10万円)

不足額給付2の対象となりうる方の例

課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」の方

納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除や扶養控除の対象とならない)であり、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税や住民税が課されない)が、世帯内に課税者がいるため、低所得世帯向けの給付金の対象ともならない場合。

課税世帯に属している「合計所得金額48万円超の方」のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)

合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではないが、世帯内に課税者がいるため、低所得世帯向けの給付金の対象ともならない場合。

不足額給付2の支給額

- 2024年(令和6年)1月1日時点で国内居住者:1人当たり4万円を基礎として支給

- 2024年(令和6年)1月1日時点で国外居住者:1人当たり3万円を基礎として支給

申請方法

対象者と思われる方には「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。

支給のお知らせが届いた場合

原則、手続きは不要です。

振込口座の変更や給付金を受取られない方等につきましては、令和7年8月22日(金曜日)【必着】までに所定の届出書の提出が必要です。

対象者

- 公金受取口座を登録している方

- 過去に実施した給付金の口座登録がある方(一部を除く)

届出書

- 振込口座変更書 振込先変更届 [Wordファイル/9KB]

- 受取拒否の届出書 受取拒否届出書 [Wordファイル/6KB]

振込日

令和7年9月5日(金曜日)

「確認書」が届いた場合

公金受取口座を登録していない方、過去に実施した給付金の口座登録がない方については、確認書を送付します。支給を希望される方は確認書に必要事項を記載の上、同封の返信用封筒にて提出または、ご案内に記載されている二次元コードから電子申請してください。

提出書類

- 確認書

- 受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)の写し

- 代理人が申請(支給)する場合は、対象者及び代理人の本人確認書類の写し

- 法定代理人が申請(支給)する場合は、関係が確認できる書類(戸籍謄本や登記事項証明書等)の写しが必要

- 確認書記載の不足額給付金の支給額及び算出式に重大な相違がある場合は、金額の根拠となる源泉集める票や確定申告書等の写しが必要

提出期限

令和7年10月31日(金曜日まで)【消印有効】

※消印有効期限を過ぎますと給付金を支給することができませんので、早期にご提出いただきますようお願いします。

振込日

提出日から30日以内

※提出時の確認状況や確認書に不備等があった場合支給が遅れる場合があります。

支給のお知らせ及び確認書発送日

令和7年8月8日(金曜日)より順次発送

その他

- ご自身が不足額給付1と不足額給付2の対象だと思われるのに、何も届かない場合は、社会福祉課地域福祉係までお問い合わせください。

- 対象者(納税義務者)が申請を行った後に亡くなられた場合は、この納税義務者に給付が行われます。申請を行うことなく亡くなられた場合は給付されません。

- 不足額給付金の給付額が過給付となった場合についても、返還する必要はありません。

- Q&Aはこちらをご覧ください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、現金の振り込みを求める電話をすることは、絶対にありませんのでご注意ください。

自宅や職場などに、公的機関の職員などをかたる不審な電話があった場合や郵便が届いた場合は、市役所や最寄りの警察署にご連絡ください。