本文

本市の産業構造

山陽小野田市の産業は化学、医薬品、窯業、鉄鋼等様々な分野の優良企業が立地しており、工業出荷額も県内第3位と瀬戸内工業地域の一角を担う県内有数の工業都市です。

| 市名 | 出荷額(万円) | |

|---|---|---|

| 1位 | 周南市 | 128,011,931 |

| 2位 | 防府市 | 111,808,609 |

| 3位 | 山陽小野田市 | 76,047,565 |

山陽小野田市の産業の歴史

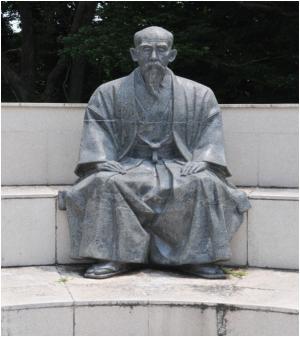

民間初のセメント製造会社を設立

笠井順八翁は、1881年(明治14年)に日本で初めて民間のセメント製造会社となる『小野田セメント製造会社』をつくり、初代社長となった人です。1980年(昭和55年)には名誉市民第1号になりました。現在の小野田線にあたる鉄道の建設にも尽力し、山陽小野田市の礎を築きました。

明治16年頃の小野田セメント製造会社

今は社名が変わって太平洋セメント株式会社となっています。

国の重要文化財 徳利窯

お酒を入れる「とっくり」と形が似ているので、「徳利窯」と呼ばれるようになりました。この窯で石灰石と粘土を焼いて、セメントを造りました。ここから、山陽小野田市が工業のまちとして発展していったのです。

小野田セメントは、全国的にも有名な会社になり、多くの人がセメント工場で働いていました。工場の周りはとてもにぎわっていたことから、地名にも使われるようになりました。

炭鉱で栄えた街 山陽小野田

山陽小野田市は、江戸時代初期から昭和中期頃まで、数多くの炭鉱を有し、炭鉱の街として栄えてきました。

本山炭鉱斜坑坑口(大須恵)

本山炭鉱斜坑坑口(大須恵)

石炭は、セメントを作るために必要なものです。

日本舎密製造株式会社(現日産化学株式会社)

笠井順八翁が熱心に誘致をしたことで、1891年(明治24年)に小野田工場が操業開始し、硫酸が作られるようになりました。そこで作られた硫酸は頑丈な「硫酸瓶」に入れて、全国各地に運ばれました。現在は、農薬や殺虫剤、医薬品原薬を主に製造しています。

食塩と硫酸から硫酸ナトリウムを製造していました。

塩酸吸収塔は日本化学会の第 1回化学遺産に認定されています。

小野田セメント製造会社と同じように、硫酸町という地名がつきました。

日本初の産業用火薬メーカー 日本火薬製造株式会社(現日本化薬株式会社)

1916年(大正5年)に操業を始めました。日本で初めて民間でのダイナマイト製造を行い、トンネルやダム等の工事に使用されていました。近年は紙おむつの吸収材やスマートフォンの小さな部品などを製造しています。

1916年頃の厚狭工場

1916年頃の厚狭工場

赤レンガ倉庫

赤レンガ倉庫

会社の周辺は火薬町という地名になっています。

会社の周辺は火薬町という地名になっています。

西日本有数の規模の石油基地

昭和30年代後半のエネルギー革命により、石炭産業が衰退して炭鉱の閉山が相次ぎ、人口の減少などにより財政は重大な危機に直面した。このような状況下、山陽小野田市(旧小野田市)では、産業構造の転換を目的として工業団地の造成を推進し、地域住民一体となって企業誘致に邁進してきました。

その象徴が西部石油株式会社の誘致です。